| トピックス 2006.9 厚生労働省… “偽装請負”解消へ通達! 行政処分も!! |

|---|

(クリックするとそこへジャンプします)

| “偽装請負” 解消へ初の通達 | これが “偽装請負” だ! |

|

|---|

―― としています。 トヨタ、松下、キヤノンという日本を代表する企業やその系列での偽装請負が社会問題化しています。 劣悪な労働条件やルール無視の実態を告発する労働者の勇気あるたたかい、日本共産党の国会質問などによって、手直しを迫られる企業が相次いでいます。 川崎厚労相も、「国会で随分質問をいただき、偽装請負は是正を求めていかなければならない」(8月の記者会見) とのべていました。

厚生労働省の担当者は、9月4日付で同省が都道府県労働局長に出した通達について、こう説明します。

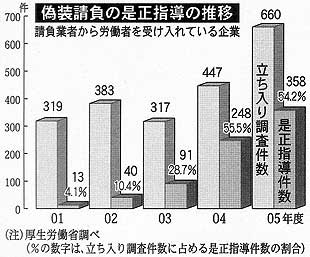

実態調査によると、製造業で働く請負労働者は全国で86万6千人。 製造業以外も含めれば、これをはるかに上回るとみられます。 同省が立ち入り調査をした事業所のうち、是正指導をした件数の割合も年々増えています (上のグラフ)。

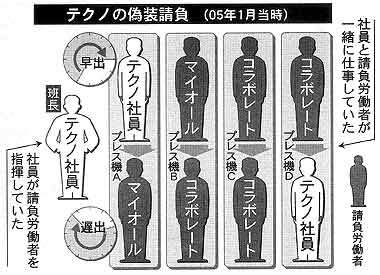

トップページへ <トピックスの目次の頁へ> この頁のトップへ これが“偽装請負”だ! 光洋シーリングテクノは、午前7時から午後2時51分までの 「早出」 と、午後2時39分から午後10時30分までの 「遅出」 の2交代制です。

請負会社が、ある仕事を企業から請け負った場合、請負会社の人間が請負労働者を指揮・命令しなければなりません。 にもかかわらずテクノは、社員が請負労働者を指揮・命令し、そのうえ正社員と複数の請負会社の労働者を混在で働かせていたのです。 テクノと請負労働者との間に指揮・命令関係がある場合、法律上は労働者派遣になります。 みかけは請負なのに実態は労働者派遣。 それが職業安定法と労働者派遣法に違反した偽装請負です。 請負では、完成した製品に対し企業が請負会社に代金を支払わねばなりません。 請負代金が、労務単価×人数×日数(時間) となっている場合は、単なる肉体的な労働力提供となり、これも違法です。 テクノは、男性労働者は時給1,700円で請負代金を支払う違法行為をつづけていました。 (約400人の正社員にたいし、請負労働者が約200人います。 時給は 1,100円程度で、正社員の3分の1という低さです。 残業がないと、年収は200万円台。 ワーキング・プア(働く貧困層) の典型です。 請負労働者の告発とたたかいにより、偽装請負は労働者の低賃金化と雇用不安を招く違法行為として解消を求める声が強まる中、会社(テクノ)は請負労働者約200人のうち59人を正社員登用を前提とした6ヶ月間の契約社員にし、さらに29人を派遣契約に切り替えることにしました。) 違法をなぜ? 大企業の責任逃れ!! では、なぜ違法な偽装請負がおこなわれるのか? 労組分会長の矢部さんは指摘します。 「賃金が安く、しかも使い捨てができること、それにテクノの企業責任をまぬがれることができるからです」 派遣では、労働者派遣法が適用されます。 この場合、同一職場で労働者が1年間 (来年3月からは3年間) 働けば、派遣先企業 (テクノ) に労働者を直接雇用する義務が生じます。 また、労災事故は派遣先の企業の責任が問われます。 しかし請負には、監督官庁も規制する法律もありません。 テクノなどの企業の責任が問われず、請負会社の責任にされます。 液晶テレビを生産しているシャープ亀山工場 (三重県) では、工場内の労災事故が、請負会社内で起きたかのように報告書が偽造されました。 さらに、キヤノンや松下電器など大企業で、相次いで偽装請負が発覚。 大企業は無法地帯になっています。 道開いた労組の力 テクノでは、10年以上にわたって偽装請負がつづけられてきました。 労組は、徳島労働局にテクノへ直接雇用の指導をすることを要請したり、集会を開くなどして、テクノを追いつめてきました。 また、日本共産党国会議員団が現地調査をしたり、国会で取り上げてきました。 こうした労組の2年間のたたかいを 「しんぶん赤旗・日曜版」 が報道し、直接雇用への道を開いたものです。 黒坂さん(26)は、「みんな、仕事の実力は正社員なみにある。 正社員になれば、もっと前向きに仕事ができる。 世界のトヨタやテクノにとっても損はないはずですよ」 といいます。 仲村さん(34)は、「直接雇用の実現で将来展望が開かれたと思いますが、まだスタートラインに立ったところで、全員を直接雇用にすることや正社員化への課題は山積みです」 と気を引き締めます。 |

(*) 光洋シーリングテクノを中心とした告発とたたかいはJMIU徳島地域支部のサイトでも詳しく紹介されています。

トップページへ <トピックスの目次の頁へ> この頁のトップへ